創価学会の葬式の特徴は?

創価学会の葬式は、独自の友人葬と呼ばれるスタイルを採用しています。 これは、誕生してまだ数十年と日が浅い葬儀のスタイルであり、創価学会の特徴的なポイントとなります。 一般的は家族葬と呼ばれるスタイルが増えている中で、家族ではなく友人葬と命名され散る点も特徴的です。 では、家族葬とは一体どのような葬儀のスタイルとなっているのでしょうか。 ここでは、創価学会の葬儀に対する考え方や、友人葬について詳しく見ていきましょう。創価学会の葬儀に対する考え方は?

創価学会における、葬儀に対する考え方を知る上で、創価学会の成り立ちについて理解する必要があります。 創価学会は、大乗仏教である日蓮大聖人の仏法を信奉している宗教団体として知られています。 創価学会の「創価」とは、価値創造を意味しているフレーズです。 価値の中心として、生命の尊厳の確立に基づく万人の幸福と、世界の平和実現と考えられているのが特徴であり、それを目指すのが創価学会の根本的な目標となっているのです。 成り立ちとしては、1930年に尋常小学校の校長だった牧口常三郎氏と、戸田城聖氏ら当時の教育者などが集結して、以下を目的に創価教育学会が立ち上がりました。- 日蓮の仏法精神に基づく教育者の育成

- 雑誌の発行

創価学会の葬式と仏教の葬儀との違いとは?

創価学会では、先に紹介したとおり独自の葬儀スタイルである友人葬が一般的となっています。 友人葬と一般的な仏式の葬儀とは、主に以下のような違いがあります。- 戒名を付けない

- 僧侶は呼ばずに進行する

- 友人代表が導師を担当する

- しきみ祭壇を使用する

戒名を付けない

戒名とは、仏教において戒を守ることを誓った者だけに付与される名前となります。 戒名を与えられたということは、仏門に入った証となり、戒律を守る証として付与されるのが特徴です。 戒名の授与については、上座部仏教と大乗仏教の両方で実施され、出家修道者に対して授戒の師僧により付与されるのが一般的です。 以上のように、戒名とは仏教に対して実施される仕組みのことであり、創価学会の葬儀では戒名は付与されません。 正確に言えば、創価学会においては成仏するにあたり戒名は不要という考えのもとで、戒名を付けないのです。 以上より、位牌には生前の名前をそのまま記載する形となっています。僧侶は呼ばずに進行する

創価学会式の葬儀において最も重視されるのが、故人を悼む真心の精神です。 真心を大事にするスタンスのため、僧侶を招いて葬儀する形はとられません。 仏式の場合、僧侶に経を読んでもらう形となりますが、友人葬の場合は僧侶の代わりに導師と呼ばれる学会員が進行役を担うのが一般的です。 その上で、お題目となる南妙法蓮華経については、遺族、親族、参列者が一緒に唱える形が取られます。 導師は、儀典部と呼ばれる冠婚葬祭の儀式を執り行う創価学会の幹部が担当するのが一般的です。 儀典部の幹部ともなれば、創価学会に対する信仰歴が長く、教義に精通しており葬儀方法を熟知しているケースが多いです。 僧侶がいないスタイルを採用しているため、友人葬ではお布施を用意する必要はありません。 また、戒名も付けないため戒名料の準備も不要であり、さらに参列者から遺族に渡す香典も必要ないケースが多く見られます。友人代表が導師を担当する

創価学会の友人葬では、先に紹介したとおり僧侶を招かず葬儀が執り行われます。 元々は、僧侶を招くようになったのは江戸時代の檀家制度によるものです。 一方で、創価学会においては僧侶の唱える引導文は成仏できるか否かとは無関係と考えてられています。 導師については、創価学会員の中でも儀式を熟知している幹部が導師を担当するケースが大半です。 但し、導師は友人代表の扱いになり、お布施は渡しません。しきみ祭壇を使用する

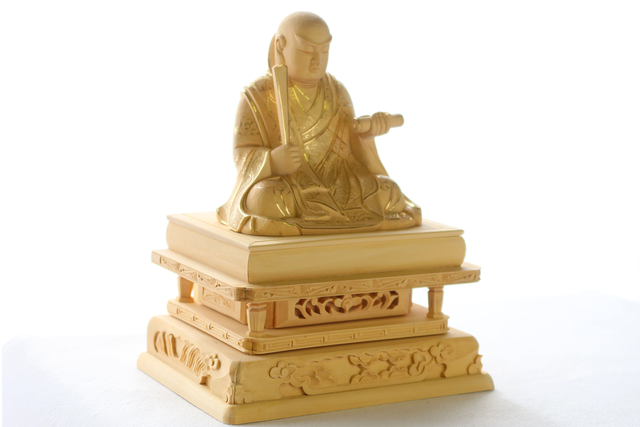

創価学会の友人葬の場合、祭壇も仏式と違うものを使用します。 一般的な葬儀においては白木祭壇を使用するのが一般的ですが、友人葬では高木の常葉樹となるしきみの祭壇を使用するのが慣例です。 ただし、しきみを使用しなければならないことは厳格に決まっておらず、祭壇や遺影を故人が愛したお花などで飾っても問題ありません。創価学会の葬式の流れを説明

仏式の葬儀と創価学会の葬式において、微妙に準備すべき項目が異なります。 ただし、葬式の流れについては大きな違いはなく、葬儀の夕方近辺に通夜を実施し、翌日に葬儀と告別式を執り行うのが一般的です。 大まかな流れとしては、以下となります。- 開式の辞

- 読経・唱題

- 焼香

- 御祈念文・題目三唱

- 弔慰文や弔電の紹介

- 導師の挨拶

- 謝辞

- 題目三唱

- 閉式の辞

- 最後のお別れと出棺

1.開式の辞

はじめに、司会者が葬儀開始をアナウンスします。 特に丁寧なあいさつなどは不要で、シンプルに開式する旨を伝えるだけで構いません。2.読経・唱題

読経とは、法華経の経文を読誦することを指し、唱題は南無妙法蓮華経の題目を唱える行為を指します。 読経や唱題は、導師を中心に執り行うのが一般的です。3.焼香

読経をおこなう際に、寿量品の自我偈の部分を2回詠み上げるのが一般的です。 通常は、焼香は1回目の自我偈に入るタイミングで実施します。 焼香は、以下の順番で実施します。- 導師

- 副導師

- 親族

- 参列者

4.御祈念文と題目三唱

焼香が終わったタイミングで、導師が唱題の終了を知らせる合図として、鈴を鳴らします。 通常、導師が追善供養の祈念をおこなうため、鈴の合図により参列者全員で題目を三唱します。5.弔慰文や弔電の紹介

友人葬の場合、弔慰文や弔電は葬儀の一連の流れの中で導師の挨拶がおこなわれるタイミングで紹介されるのが定説です。6.導師挨拶

導師より挨拶をいただきます。7.謝辞

喪主または親族代表が、参列された方に対して以下のような謝辞を述べます。本日は、[故人の氏名]さんの友人葬にお越しいただき、心より感謝申し上げます。私たちと[故人の氏名]との絆を大切に思い、この場に足を運んでくださった皆様の温かい心に、深く感謝の気持ちでいっぱいです。 [故人の氏名]は、私たちとともに創価学会の活動を通じて、多くの勇気と希望を持って生き抜いてきました。彼/彼女の明るく前向きな姿は、私たちにとっても大きな支えとなりました。[故人との特別な思い出やエピソードを挿入] 私たちは、[故人の氏名]の遺志を胸に、これからも一歩一歩、人間革命の道を進んで参ります。そして、彼/彼女が私たちに遺してくれた笑顔と勇気を、未来へと繋げていきたいと思っております。 最後に、本日の葬儀が、[故人の氏名]のための心温まるものとなったのは、皆様のご協力と祈りのおかげです。心より感謝申し上げます。 どうか、皆様のご家族と共に、ますますのご健康と幸福をお祈り申し上げます。